搜索结果: 1-12 共查到“知识要闻 地球物理学 NG”相关记录12条 . 查询时间(0.11 秒)

NG:欧洲过去20年的极端干旱为两千多年来最严重(图)

NG 欧洲 极端干旱 水汽传输

2021/6/30

进入21世纪以来,欧洲连续发生极端干旱事件,对当地农业、葡萄酒和林业造成了巨大影响,2003年极不寻常的酷热甚至造成欧洲南部大约七万人死亡。模拟结果显示,全球变暖背景下,干旱发生的频率和严重性都将进一步增强,将直接或间接影响人类的生存。最近20年欧洲异常干旱发生的原因是什么?如何评估最近的气候异常以及人类活动在其中的贡献?要回答这些问题,需要将最近的极端干旱异常放在长时间尺度的背景下进行探讨。然而...

NG:石英包裹体揭示下地壳与高压熔体有关的地震活动(图)

石英包裹体 下地壳 高压熔体 地震活动

2021/6/30

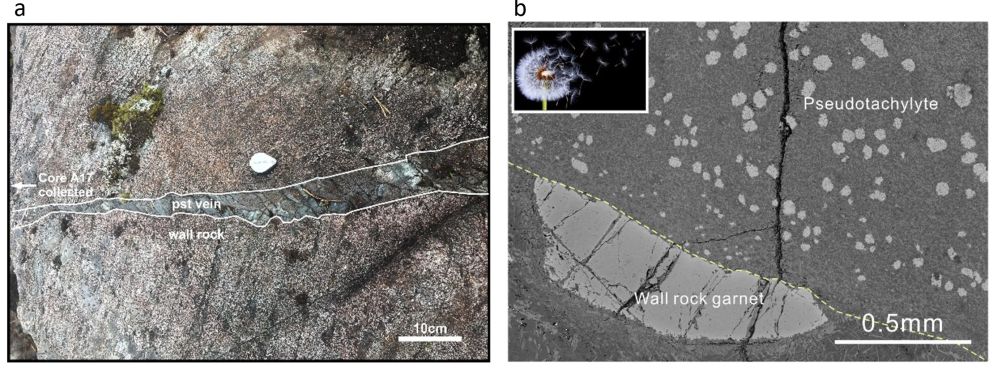

俯冲带区域地震活动频繁,震源深度从几公里到几百公里不等,对应了非常广的温度和压力范围。在地震过程中,两个相邻岩块之间发生快速相对位移,伴随剧烈摩擦,并在摩擦面上可以形成一层较薄的高温摩擦熔体。地震结束后这些摩擦熔体快速冷却并形成过冷熔体,最终凝结为玻璃状或细粒的深色岩脉,即假玄武玻璃(Pseudotachylyte)。

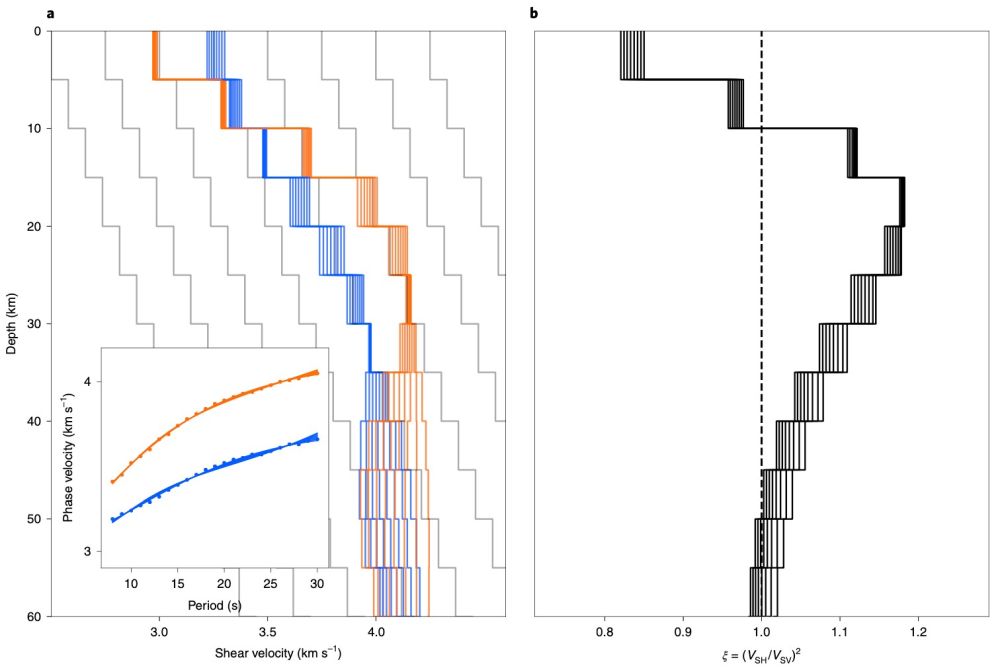

洋中脊作为离散型边界,是大洋的扩张中心和新洋壳的产生地带。当今洋壳占约三分之二的地球表面积,因此理解洋中脊处洋壳的增生和变形过程是认识板块构造和地球演化的关键。海洋地震学探测是获取相关信息的重要途径。但与大陆板块边界地区相比,洋中脊地区往往为深水覆盖,布设地震仪器的成本更高、难度更大,难以保障观测数据在数量和质量上满足研究需求。

太阳是地球重要的能量来源,虽然人类对太阳活动(太阳黑子)的观测仅有400年历史,但是由宇宙射线产生的宇成核素会被记录在树轮或者冰芯中,可以作为追溯上千年前太阳活动变化的重要线索。14C是一种碳的放射性同位素,是由大气圈上部氮气受宇宙射线轰击而形成。这些14C在大气中被氧化形成14CO2,通过光合作用被树木吸收,记录在当年形成的树木年轮中,并不再与外界进行交换。

近年来,断层面粗糙度成为地震学研究的热点之一。地震学家认识到:地震是由于断层面上强度相对较高的锁固段突然破裂产生的,这些锁固段被称为凹凸体(asperity)。地震中滑动传播过程的复杂程度可能与这些凹凸体的分布有关。凹凸体的分布是断层面粗糙度的一种表现形式,因此,断层面的形态对地震有着重要影响。

NG:解读现代超高温(UHT)变质作用的形成机制(图)

现代超高温 UHT 变质作用 形成机制

2020/12/30

大陆地壳的形成与稳定化过程与机制,一直是地球科学的重大主题。麻粒岩(granulite)的形成意味着下地壳(壳-幔边界/Moho面附近)发生了部分熔融、熔体抽离以及高温-超高温变质作用(>700 ℃)。由此造成的地壳分异过程使得大陆地壳趋于成熟和稳定。一般认为,高压麻粒岩的形成与碰撞造山作用有关。但是,对低压麻粒岩的形成机制一直存在争议,部分学者认为伸展构造背景可以形成大规模麻粒岩。

王新等-NG:地幔过渡带中俯冲板片界面成像(图)

王新 地幔过渡带 俯冲板 界面成像

2020/11/11

俯冲带是理解地球内部物质和能量交换的重要场所。俯冲板片在俯冲过程中与周围地幔物质相互作用,在二者边界上发生强烈且复杂的热化学交换。对俯冲板片界面的认识是了解板片组分结构、深部水循环、地幔熔融等地球深部动力学相关过程的关键,然而200 km以下的俯冲板片界面是否清晰可辨仍然缺乏明确的结论。

NG:地核可能是地球内部最大的氢储库(图)

NG 地核 氢储库

2020/11/11

地球内部水/氢的含量和分布一直都是备受关注但又富有争议的科学问题。最近的一些研究提出地球在演化早期就从星云中获得了大量的氢,并且在核幔分异过程中,这些氢可能会进入地核(Wu et al., 2018),前提是氢在高温高压条件下具有亲铁性。

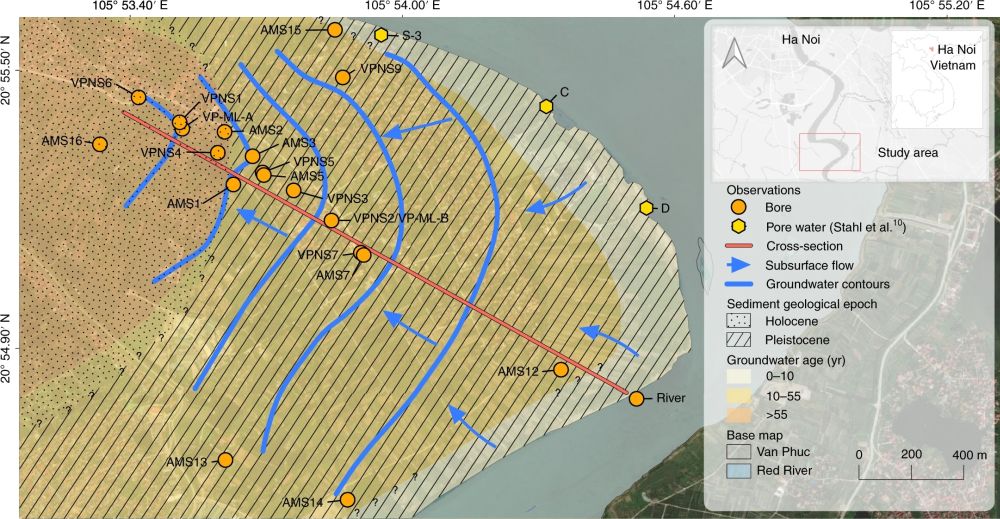

砷,元素周期表的第33号元素,广泛存在于自然界。其化合物三氧化二砷即为砒霜,毒性很强。无机砷化合物被称为饮用水中的“隐形杀手”,长期饮用高砷地下水对人体健康影响显著。在前不久的Science杂志上,瑞士联邦水科学与技术研究所Joel Podgorski和Michael Berg撰文指出,全球高砷暴露人口为9400万到2.2亿人,其中94%在亚洲(Podgorski and Berg, 2020)(...

NG:大氧化事件真的存在吗?(图)

大氧化事件 大气含氧量 热力学模拟

2020/8/26

早期地球极端缺氧,在距今约25亿年前,地球上的自由氧含量显著上升,大气氧水平从几乎为零上升到现代大气含氧量的1%,这一重大地质事件被称为“大氧化事件”(Great Oxygenation Event, GOE)(Holland, 2002),深刻地影响了早期地球生命演化以及多种元素的地球化学循环过程。关于大氧化事件之前的地球,当前主要的认识有以下8点:

板块构造学说为解释地表观测到的几乎全部地质现象提供了动力学机制,如,板块相对运动机制,远离彼此的大陆板块上相似古生物地理分区的形成,以及大陆穿过不同特定古气候带的原因等等。这些运动通过地幔下降和上涌分别对应的板块俯冲和海底扩张实现。板块运动本质上是地幔对流造成的。