搜索结果: 91-105 共查到“空间物理学”相关记录1821条 . 查询时间(2.384 秒)

乐会军等-JGR-Planets:火星高层大气的南北不对称性(图)

火星高层大气 南北 不对称性

2023/1/16

中科大在湍动磁场重联电子加速研究领域取得重要进展(图)

湍动磁场 电子加速 地球磁层

2022/11/16

中国科学技术大学地球和空间科学学院陆全明和王荣生研究团队,在湍动磁场重联电子加速研究领域取得重要进展。基于地球磁层多尺度卫星(MMS)原位探测数据,该团队的研究首次发现磁场重联扩散区可演化为湍流态。在处于湍动态的磁场重联扩散区,电子可通过多种加速机制(二阶费米、betatron加速、静电势等)被有效地加速至相对论能量(~300KeV),并在分布函数上呈现幂律谱分布。相关结果于6月10日在线发表在N...

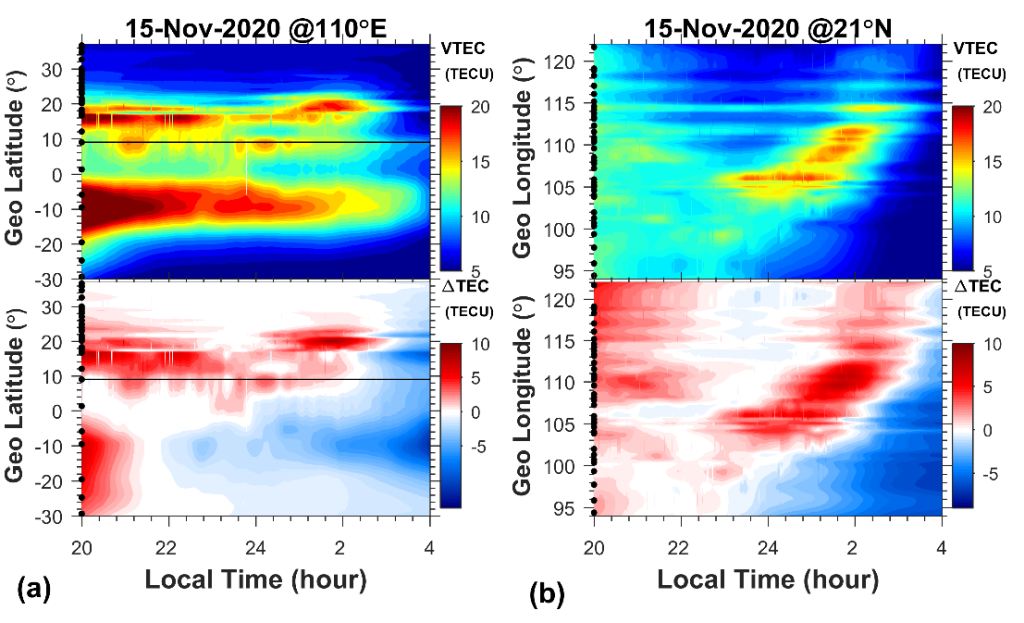

刘立波/杨雨嫣等-RS:电离层空间结构新特征(图)

电离层 空间结构 新特征

2023/1/16

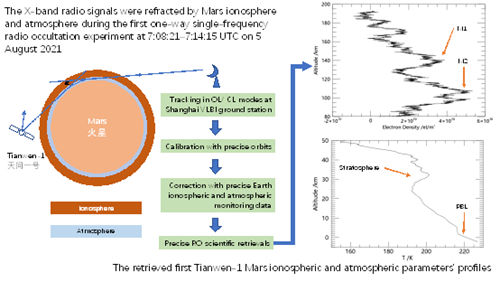

火星大气和电离层剖面探测对于火星气候和空间天气研究具有重要的学术价值,对于行星演化和宜居性重大科学问题研究具有重要的科学意义。无线电掩星探测技术是获取行星大气和电离层剖面数据的先进手段。早在2008年,我国“借船出海”的“YH-1”火星探测器立项时,“YH-1”首席科学家、中科院国家空间科学中心研究员吴季就提出了利用”YH-1“与俄罗斯Phobos-Grunt火星探测器,开展星-星链路高精度和夜间...

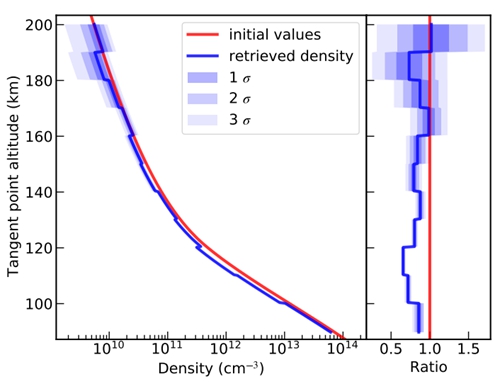

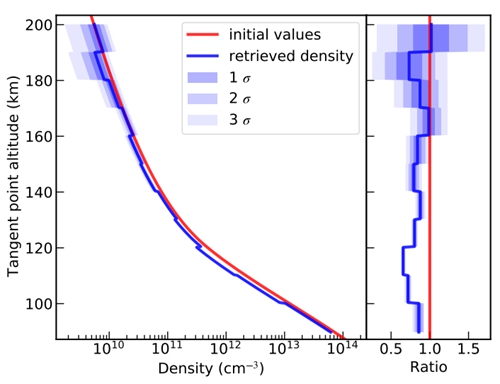

中国科学院国家空间科学中心复杂航天系统电子信息技术院重点实验室先进测量技术研究室利用X射线掩星探测手段,突破了两种用于高精度临近空间大气密度反演算法,具体包括基于X射线能谱拟合的临近空间大气密度反演算法和基于光变曲线拟合的临近空间大气密度反演算法。其中,基于X射线能谱拟合的临近空间大气密度反演方法的研究成果已发表在Advances in Space Research期刊上,结合我国首颗大型X射线天...

冬春季青藏高原积雪可以直接影响海陆热力差异,是东亚夏季风的主要驱动因子。过去几十年,东亚夏季风系统在20世纪70年代末和90年代末发生了显著的年代际变化,同时分别伴随青藏高原积雪的显著增加和减少。虽然关于东亚夏季风年代际变化的可能机制已有大量研究,高原积雪是其中一个主要影响因素,但是关于高原冬季积雪年代际变化机制的认识还相当缺乏。

2022年5月18日,中国科学院地质与地球物理研究所“十三五”国家重大科技基础设施子午工程二期项目“海南三站式非相干散射雷达”的重要站点之一——文昌非相干散射雷达接收站正式开工建设。

中科院地球化学研究所何宇研究员受邀做学术报告(图)

大地测量与地球动力学国家重点实验室 地球 行星

2022/7/7

2022年5月6日,应国重室地震与地球内部物理研究部地球震动源运动与动力学过程研究组邀请,中科院地球化学研究所研究员何宇在线上做了题为“地球和行星内部的超离子态物质”的学术报告。

近日,由湖北省人力资源和社会保障厅、共青团湖北省委、湖北省青年联合会组织开展的2022年“湖北青年五四奖章”评选结果揭晓。中国科学院精密测量科学与技术创新研究院大地测量与地球动力学国家重点实验室张宝成研究员成功入选,获此殊荣。

2022年4月6日,大型无中微子双贝塔衰变实验CUORE在Nature杂志上发布了对中微子奇异特性的最新研究进展,给出了中微子马约拉纳属性最严格的实验限制之一(https://doi.org/10.1038/s41586-022-04497-4)。中国科学院上海硅酸盐研究所为该实验极低温晶体阵列提供了大尺寸高纯TeO2晶体。