搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 凝聚态物理学”相关记录1734条 . 查询时间(2.547 秒)

中国科学院大晶粒钙钛矿薄膜助力智能眼镜系统构建(图)

钙钛矿薄膜 智能 传感器

2025/2/17

人类获取的信息70%以上来源于视觉,眼睛是生物采集的关键感知器官之一。其中,眼动追踪传感器在无干扰、隐蔽监测人类视觉行为方面展现出潜力。目前,多数眼动追踪设备依赖复杂的传感系统,图像处理过程繁琐且设备体积较大;而基于隐形眼镜的侵入式方案具备一定便携性但测量精度有限,并可能引发异物引入的不适感。因此,探讨高成本效益、操作便捷、高精度追踪眼球信号策略具有重要意义。

中国科学院研究揭示核糖体质量控制调控温敏雄性不育水稻育性转换新机制(图)

糖体 育种 低温

2025/2/17

两系杂交稻是水稻杂种优势利用的重要途径,推动着杂交水稻的发展。超过95%的温敏两系杂交稻组合由含有温敏雄性不育基因tms5的不育系配组而成,凸显了tms5在两系法杂交稻育种方面的重要地位。

中国科学院超导直线等离子体装置“赤霄”建成投入运行(图)

超导 等离子体 装置

2025/1/15

2025年1月14日,由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所建设运行的国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统”的关键子系统“偏滤器等离子体与材料相互作用研究平台”完成测试,该平台的关键设施——超导直线等离子体装置“赤霄”全面建成并开始投入运行。

中国科学院沈阳分院金属所聚变堆用超低温高强韧特种焊材获得应用(图)

金属 聚变堆 低温

2025/1/11

可控核聚变能具有安全、清洁、燃料丰富等优点,是解决人类未来能源问题的重要途经之一。随着聚变堆装置体积和功率增大,超导磁体用结构材料和焊接结构承受了比ITER项目更大的电磁负荷和力学负荷,对结构材料和焊接接头低温强韧性提出了更高要求。

中国科学院上海有机所在钯催化烯烃1,1-迁移环化反应方面取得进展(图)

催化 反应 金属

2025/1/11

杂环化合物是一类具有重要应用价值和显著生物活性的化合物,尤其是氮杂环和氧杂环,广泛存在于生物活性分子、药物、农药和天然产物。在2015年-2020年美国食品药品监督管理局(FDA)批准的164种小分子药物中,氮杂环和氧杂环占的比例分别88%和26%。因此,从商业可得的原料出发合成杂环化合物的构建方法一直受到广泛关注并得到了极大的发展。基于此,过渡金属催化的简单烯烃和含有杂原子的两亲性试剂的环加成反...

有机电化学晶体管(OECT)通过电场调控离子注入有机半导体薄膜,实现体相的离子-电子耦合传输,具有低工作电压、高跨导和良好生物相容性等特点,广泛应用于健康监测、可穿戴电子以及脑机接口等生物电子学领域。然而,由于离子迁移速度与载流子传输速度之间的不匹配,尽管OECT具有较高的放大能力(G m),但其响应时间(τ)较慢,限制了器件在快速响应如生理电信号传感中的应用。因此,如何优化离子-电子耦合过程,打...

中国科学院上海光机所在基于纳米叠层的宽带减反射膜方面取得新进展(图)

纳米 光学性能 薄膜

2025/1/11

2024年12月26日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部研究团队在基于纳米叠层的宽带减反射膜方面取得新进展,相关研究成果以“Plasma-enhanced atomic-layer-deposited HfO2–SiO2 nanolaminates for broadband antireflection coatings”为题发表于Optical Materials。

中国科学院物理研究所高重频、全固态、少周期飞秒激光再压缩技术(图)

激光 凝聚态物理 吸收

2025/1/8

少周期飞秒激光不仅是产生高次谐波和孤立阿秒光脉冲的主力光源,同时也广泛应用于各类超快泵浦-探测实验和瞬态吸收谱学。传统的少周期飞秒脉冲普遍基于1kHz重复频率的飞秒激光放大器系统。如能进一步提高重复频率(≥50kHz),不仅能将极紫外阿秒光脉冲的光子通量提高两个数量级,还将极大优化非平衡态超快物理实验相关探测过程中的信噪比。

传统碱金属离子电池正极材料的电荷补偿是基于过渡金属氧化还原而实现的,因此其能量密度受限于其中可变价过渡金属离子的含量,可发挥的理论容量已接近理论极限。近年来,研究者们设计了具有混合阴/阳离子氧化还原活性的新型层状正极材料。引入的阴离子氧化还原反应能提供额外容量和更高的工作电压,可提供更高的能量密度。然而,阴离子氧化还原反应在提高能量密度的同时带来了许多挑战,如过渡金属离子迁移、不可逆氧释放和电压衰...

中国科学院科研人员提出增强硫酸盐各向异性新范式(图)

硫酸盐 晶体 光学 评估

2024/12/20

硫酸盐具有宽的光学带隙、短的紫外截止边,成为光学晶体领域的重要研究对象。硫酸盐基元近乎正四面体结构具有高的对称性,使其极化率各向异性较小,对晶体的双折射几乎没有贡献,阻碍了它们在光学材料领域的应用。受带隙和双折射平衡关系制约,亟待解决在保证宽带隙的情况下提高材料双折射问题。

中国科学院理化技术研究所全国首个氦气液化器团体标准发布(图)

液化器 系统 低温

2025/1/9

2024年12月16日,由理化所牵头起草的T/CIET 851-2024《氦气液化器技术规范》、T/CIET 852-2024《氦气液化器运行和维护规范》的两项团体标准,由中国国际经济技术合作促进会在全国团体标准信息平台(https://www.ttbz.org.cn/)正式发布。

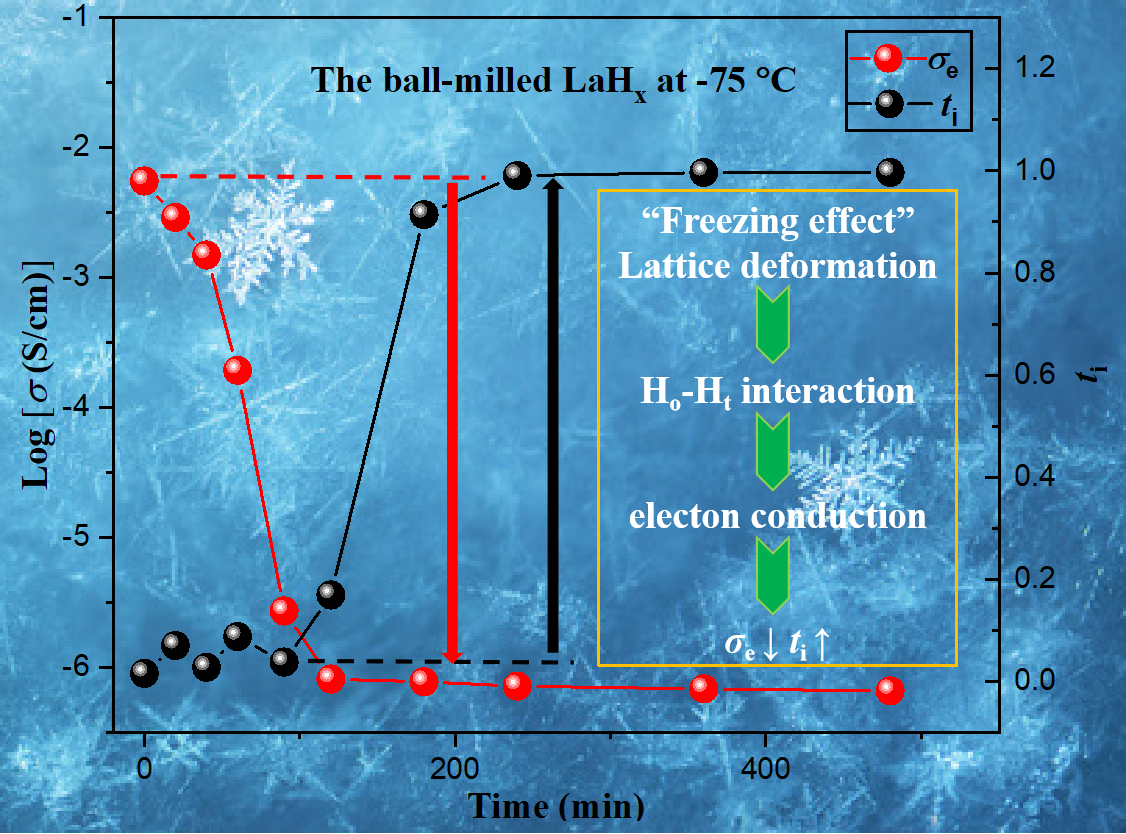

中国科学院大连化学物理研究所发现超快氢负离子导体三氢化镧中存在奇特“冷冻效应”(图)

离子 导体 低温

2024/12/15

2024年12月14日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部氢化物能源化学研究中心(DNL1901组群)陈萍研究员、曹湖军研究员团队发现晶格畸变三氢化镧中存在一种奇特的“冷冻效应”,即低温处理可以导致其电子电导率不可逆地降低2至3个数量级,并揭示此突变与四面体氢的配位环境改变有关。

中国科学院物理研究所晶格占位调控的二维半导体薄膜同族元素掺杂(图)

二维半导体 薄膜 元素

2024/12/15

二维范德华半导体材料由于没有悬挂键,在尺寸减小时仍能保持良好的结构稳定性,有望成为下一代电子和光学器件的候选材料。为了推进二维范德华半导体的器件应用,我们需要发展二维半导体的可控掺杂方法。具有螺旋链结构的Te单晶是一种p型半导体,具有出色的热电性、高载流子迁移率、中红外偏振光响应、手性边缘态、自旋极化的能带结构以及磁-电耦合效应等优异性质。相应的Te超薄膜兼具体相特性的同时,其带隙随膜厚可调(0....