搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 大气科学”相关记录3943条 . 查询时间(2.047 秒)

中国科学院研究表明青藏高原最近百年干旱在过去3500年极其罕见(图)

气候 大气

2025/2/18

全球气候变化问题备受关注。亚洲季风系统作为地球上最具影响力的大气环流之一,其细微变化可能引发大规模干旱、洪水等灾害,对人类生存构成威胁。但是,由于缺乏长期、定年准确、高分辨率的古气候数据,亚洲季风与人类福祉之间的关系特别是在晚全新世时期的关联尚不清楚。

中国科学院大气物理研究所张文霞等-AAS| 2024:暴雨洪涝席卷全球的一年(图)

张文霞 气候 观测

2025/1/13

继2023年,2024年再次成为了有观测记录以来最热的一年,随之而来的是全球范围内频发的极端天气气候事件——从2024年初非洲南部和中美洲的持续干旱到年末西班牙的灾难性暴雨和北美东海岸接连发生的致命飓风Helene和Milton,这一年又见证了诸多极端天气气候事件的新纪录(图1)。

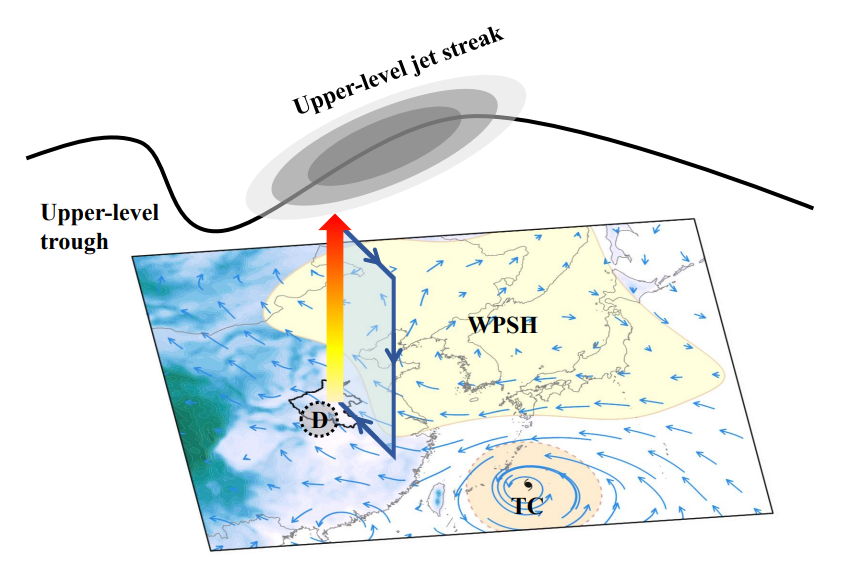

台风相关的降雨根据落区可分为本体降雨和远距离降雨(Predecessor Rain Event,PRE)两大类。远距离降雨即指发生在台风环流范围之外且与台风之间存在物理联系的降雨,其降雨量有时甚至远大于台风本体降雨。2021年7月,河南发生了一次典型的PRE事件,本次暴雨过程伴随着多尺度系统协同作用。已有研究并未定量分析副高和台风的协同效应,以及高空急流对本次PRE的影响。我们的研究填补这一空白。

台风相关的降雨根据落区可分为本体降雨和远距离降雨(Predecessor Rain Event,PRE)两大类。远距离降雨即指发生在台风环流范围之外且与台风之间存在物理联系的降雨,其降雨量有时甚至远大于台风本体降雨。2021年7月,河南发生了一次典型的PRE事件,本次暴雨过程伴随着多尺度系统协同作用。已有研究并未定量分析副高和台风的协同效应,以及高空急流对本次PRE的影响。我们的研究填补这一空白。

中国科学院沈阳生态所在大兴安岭林草过渡带土壤微生物生态策略对增温的响应机制方面取得进展(图)

土壤 生态 气候

2025/1/15

气候变化诱导的植被群落转变往往伴随着碳氮资源输入的变化,最终影响土壤微生物。然而,气候和植被变化对土壤微生物群落组成和生态功能的影响仍存在争议,其潜在机制尚未明确。

中国科学院大气物理研究所孙业乐等-OE: 城市上空粒子增长增强现象及其气候影响(图)

孙业乐 城市 粒子 气候

2025/1/9

2025年来,大气中新粒子生成和增长在云凝结核(CCN)形成中的作用引起广泛关注。然而,在城市环境中,由于颗粒物来源复杂以及粒子增长在垂直方向上的差异,准确评估新粒子对云凝结核的贡献一直面临挑战。为此,中国科学院大气物理研究所孙业乐研究员与赫尔辛基大学杜蔚博士联合多家科研单位,基于北京325米气象塔,开展了不同高度颗粒物化学组分、粒子数谱及其气态前体物的实时在线测量,深入分析了不同高度粒子增长过程...

植物叶片形态特征(叶相)和功能反映了植物在生理和生态过程上的功能适应,进而能指示当地气候。木本双子叶植物叶相特征和气候因子之间存在显著的相关性。因此古植物学家利用叶相—气候模型定量重建新生代陆地古气候。植物叶相特征通常在不同植物习性(常绿和落叶)中表现出明显差异,这些差异被认为对不同气候条件的响应。长期以来,研究人员对植物叶相中的叶缘特征在不同植物习性中的变化以及对气候的响应展开了研究。然而,对于...

中国科学院沈阳分院海洋所发布自主研发的“琅琊”海洋大模型(图)

模型 人工智能 气候

2025/1/10

2024年12月28日,由中国科学院海洋研究所主办的首届“海洋人工智能大模型琅琊论坛(2024)”在青岛市古镇口成功召开。论坛围绕“人工智能大模型助力海洋科学研究”展开,同时正式发布中国科学院海洋研究所自主研发的“琅琊”(LangYa)海洋大模型1.0。中国科学院院士郭华东、张人禾、陈大可、中国工程院院士宋君强、澳大利亚科学院院士蔡文炬出席,来自国内30余家科研院所、高校、企业的100余名专家学者...

中国科学院大气物理研究所《大气科学进展》出版 “太阳能气象学”专题(图)

大气 太阳能 气象

2025/1/9

降低对传统化石燃料的依赖,增强能源供应的多样性和韧性,已成为全球应对气候变化的关键举措。截至2023年底,国际可再生能源署(IRENA)统计数据显示可再生能源在全球电力装机容量中占比达到43%。在可再生清洁能源成为电力生产主力的背景下,确保能源供应的稳定性、可靠性和可持续性,亦即能源安全,已成为各国的共同目标。

中国科学院南京地质古生物研究所刺蕨属(蚌壳蕨科)植物化石揭示早白垩世古地理和古气候意(图)

植物 地理 气候 演化

2025/1/16

蚌壳蕨科是真蕨类植物的代表性成员,是揭示中生代和现代气候环境变化的重要植物类群。刺蕨属Acanthopteris由古植物学家斯行健于1931年建立,迄今已90多年,但我们对早白垩世这一代表性植物的化石记录、多样性、时空分布和古气候特征的了解仍然有限。

随着全球变暖的加剧,气候变化对人类社会的影响愈发严重,特别是水文气候变化带来的风险。对于人类生活和农业生产至关重要的区域水文气候是否能够在实施碳移除措施后恢复正常,成为了当前气候研究的一个热点问题。

夏季风北界作为东亚夏季风系统推进的最北位置,其年际波动影响的区域称为季风过渡带或者北界活动区,具有很强的生态和经济社会脆弱性。现有的季风北界定义多样,缺乏统一标准,中国科学院大气物理所硕士生任子璇与导师陈文教授、王林副研究员、陈尚锋研究员和朴金玲副研究员选取了七个北界指数进行了全面的比较分析,并利用Vine-copula方法重建指数以描述北界整体的活动特征,将指数分为降水、干旱指数、经向风和可降水...

中国科学院大气物理研究所黄刚等-GRL: 中亚降水未来预估的不确定性来源(图)

黄刚 气候 识别 耦合

2025/1/9

中亚地处干旱与半干旱气候带,水资源长期稀缺,对农业生产和民生发展带来了巨大挑战。在全球变暖的背景下,降水作为中亚主要的水源补充,其未来变化趋势及潜在不确定性成为学术界和政策制定者关注的核心问题。然而,现有气候模式对中亚降水变化的预测结果差异显著,这些差异的具体来源尚未得到充分识别和解释。

夏季是东亚的主要雨季,主要受东亚夏季风的影响,而东亚夏季风的突出模态正是西北太平洋对流层低层的反气旋式环流。它往往在厄尔尼诺发展年的深秋迅速建立,并持续到次年夏季。西北太平洋异常反气旋(WNPAC)在ENSO对东亚和西北太平洋夏季气候调节方面起着至关重要的作用。

中国科学院南京地质古生物研究所双壳类化石证明海水在距今约7000万年前从西昆仑地区退去(图)

地质 历史 气候

2024/12/24

在地质历史上,古地理演化是影响气候、环境和生物变化的第一位控制因素。海陆格局转换是古地理演化中的一个关键过程,它可能对大洋和大气环流、河流、区域气候、动植物类型和分布等方面的演变具有重要影响。在古高度历史重建中,海陆转换也被用来标记该地区地表隆升的开始:即区域最高海相地层沉积结束时间通常被用来限定该地区地表隆升的起始。