搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 生态学”相关记录1753条 . 查询时间(2.547 秒)

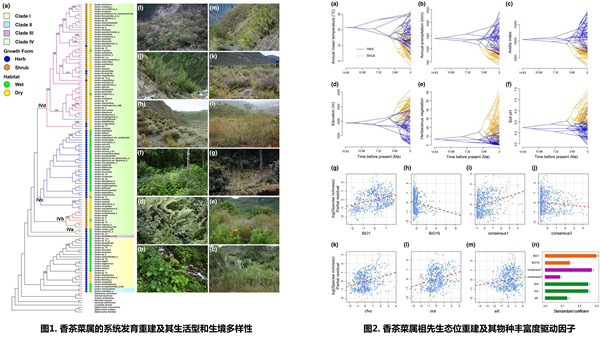

中国科学院昆明植物所在中国西南干旱河谷植物快速演化研究方面取得进展(图)

植物 演化 生态系统

2025/2/20

山地植物尤其是安第斯山脉和横断山脉的高山植物类群的辐射演化,引起了较为广泛的关注,而山地干旱河谷中植物谱系的相关研究却极为稀少。事实上,干旱生物区覆盖了地球陆地表面的40%以上,是最受威胁和脆弱的生态系统之一,但在生物多样性研究中经常被忽视。中国西南地区以高原、大型山系以及由大江大河及其支流形成的深切峡谷为特征,由于焚风效应的影响,在河谷中往往形成以稀树草原或硬叶灌丛为主的植被。尽管气候条件极为恶...

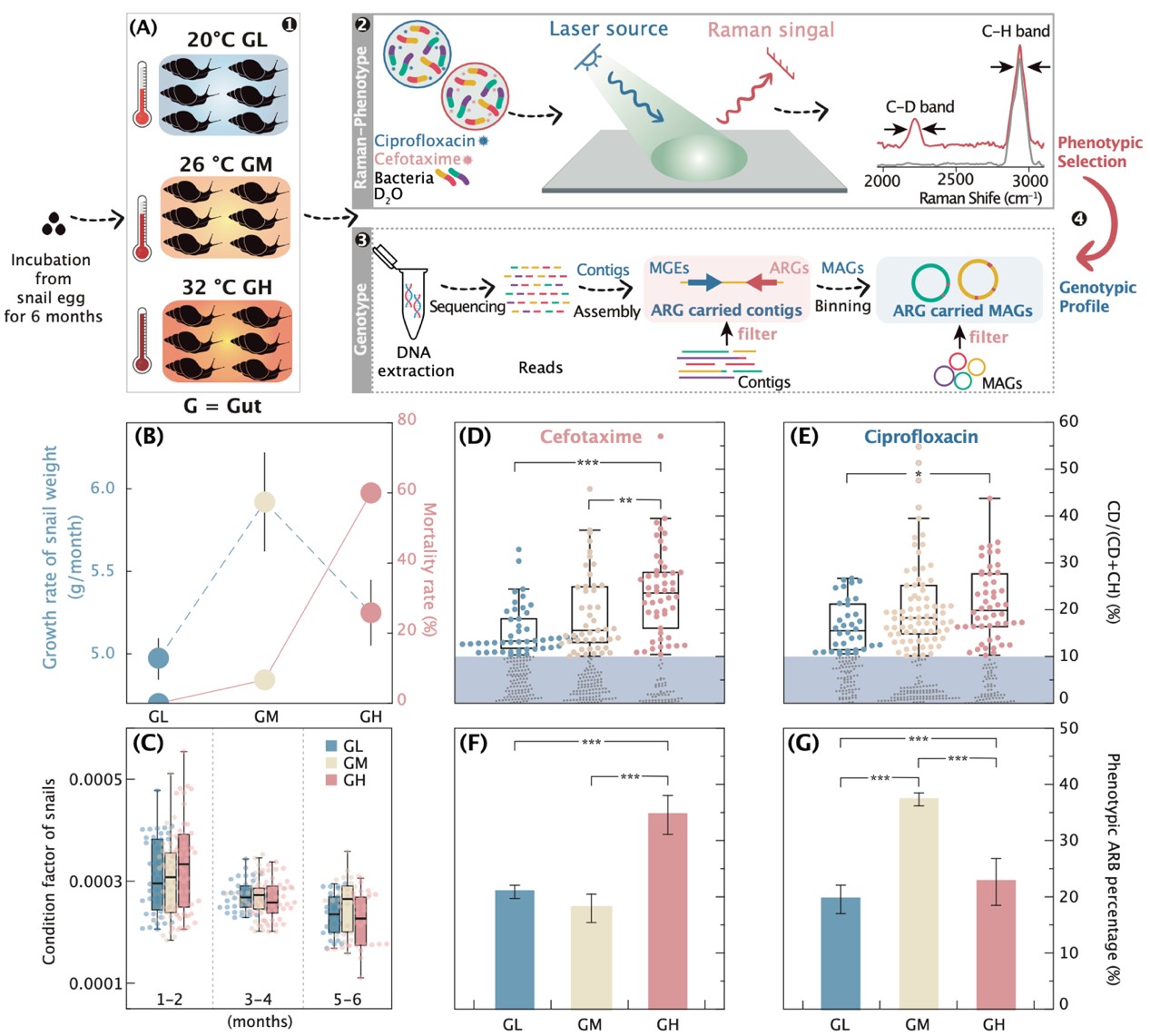

中国科学院上海分院研究揭示土壤升温增强入侵生物肠道活性抗生素耐药组(图)

土壤 活性 生态系统

2025/2/18

全球气候变暖导致土壤温度持续升高,这对陆地生态系统产生了深远而复杂的影响。非洲大蜗牛作为一种全球性入侵物种,已在热带和亚热带地区广泛分布,具有极强的适应性和生存能力。作为变温土壤动物,其昼伏夜出的生活习性使其对土壤温度变化尤为敏感。同时,土壤动物肠道是抗生素耐药基因和病原微生物的重要储存库。随着全球变暖加剧,土壤温度升高可能会增加与这些蜗牛相关的环境和健康风险,但其具体影响机制尚不明确。

理解生态系统服务(ESs)的协同和权衡效应阈值以及在不同气候区异质性对于区域生态系统管理至关重要。该研究选择了从半干旱到干旱气候过渡带的内蒙古为研究对象,定量评估了该区域食物和牧草供应、碳固定、生物多样性、土壤保持、防风固沙、水源涵养、产水量、空气净化和娱乐休闲等关键生态系统服务,并对两个气候区域的生态系统服务权衡协同关系以及影响因素的阈值效应进行了研究。

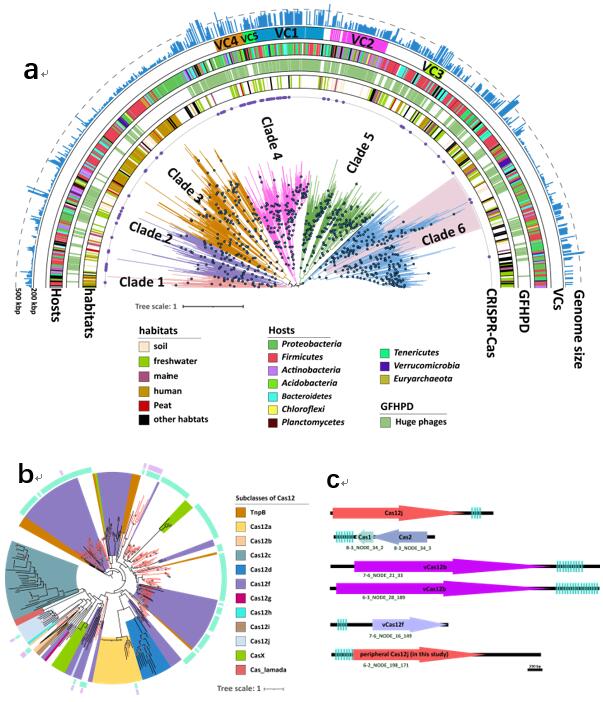

中国科学院上海分院城市环境研究所在冰川退化区土壤巨噬菌体研究方面取得进展(图)

城市环境 土壤 生态系统

2025/2/19

病毒是土壤生态系统中普遍存在的生物实体,据保守估算,全球病毒粒子数量达到10^31个,这相当于现今可观察宇宙的恒星数量。噬菌体是一类以细菌为宿主的病毒。通常来讲,噬菌体的基因组长度在40-50kbp左右。但有一类特殊的噬菌体-巨噬菌体,它的基因组长度会超过200kbp,甚至大于一些细菌的基因组大小,因此一些生物学家认为巨噬菌体可能是介导生命与非生命体之间演化的重要桥梁。目前对于巨噬菌体的起源主要存...

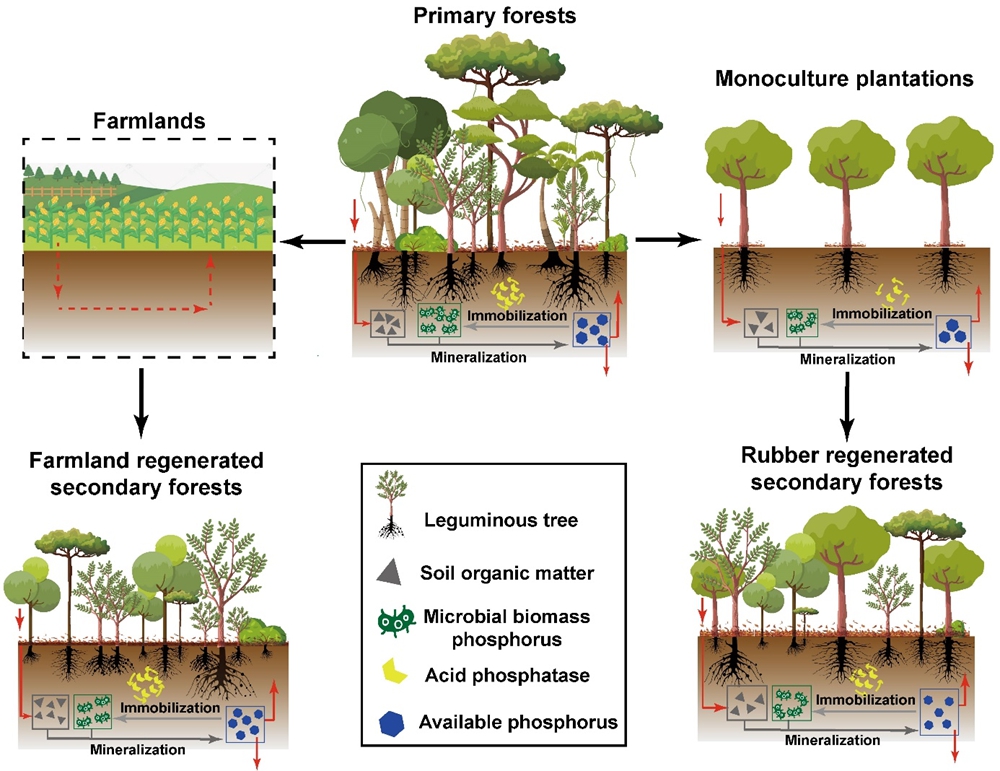

中国科学院昆明分院热带森林恢复促进了土壤磷的生物有效性(图)

森林 土壤 生态系统

2025/2/20

原始森林被单一物种的人工种植园所取代是热带地区普遍存在的现象。近年来,针对荒废农地的森林恢复工作引起了广泛关注。在热带缺磷的土壤背景下,磷的生物有效性是制约生态系统生产力和服务功能的重要因素。然而,热带森林恢复对土壤磷循环的具体影响过程及土壤生物有效磷的关键预测因子目前尚待明确和深入研究。

中国科学院上海硅酸盐所在3D生物打印跨物种细胞共生用于组织再生方面取得新进展(图)

细胞 组织 胚胎.生态系统

2025/1/15

自然界是一个多物种共存的生态系统,其中,跨物种共生是一种典型的生物学现象,不同种类的生物体在同一生态系统中互利共存。例如,绿藻与斑点蝾螈之间的互利过程,早期蝾螈胚胎受益于藻类光合产氧,藻类则有效获取胚胎释放的含氮废物。跨物种共生现象为我们提供灵感,探索在不同细胞或物种间的相互作用,建立互利共生关系以实现新的功能和应用。3D生物打印技术结合共生,通过精准控制尺寸和分布,可以塑造出具有复杂功能性的跨物...

中国科学院沈阳生态所在森林根桩与粗根分解的调控机理方面取得进展(图)

生态 森林 机理 生态系统

2025/1/15

森林生态系统中有机质的分解对于维持生态系统生产力和全球碳平衡至关重要。目前,研究主要集中在枯枝落叶的分解过程,而对根桩和整个根系的研究仍显薄弱。传统的人工林采伐方式通常会保留根桩在林地上,这些根桩的生物量在整棵树的总生物量中占据重要比例,尤其在温带森林中可达到18%左右。与枯枝落叶相比,根桩和粗根的分解速度较慢,养分释放也更为缓慢。相较于那些迅速分解的有机物质,粗根能够提供更为稳定的养分供应。然而...

中国科学院生态环境研究中心傅伯杰院士团队在全球旱区凋落物分解研究中取得新进展(图)

傅伯杰 循环 生态系统

2025/1/14

中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室傅伯杰院士团队在全球旱区凋落物分解研究中取得新进展。相关研究成果以题为“Patterns and Driving Factors of Litter Decomposition Rates in Global Dryland Ecosystems”发表在国际重要刊物《Global Change Biology》。

中国科学院沈阳生态所在免耕增加沙地农田生态系统土壤碳库方面取得新进展(图)

生态系统 土壤 代谢

2025/1/15

免耕是一种广泛应用的保护性耕作方式,用于减少土壤侵蚀和退化,提高土壤碳封存。目前已有的大多数研究是基于质地良好的肥沃土壤开展的,而在干旱和半干旱沙地农田生态系统中,免耕对土壤碳含量的影响还需进一步的探究。免耕可能通过促进植物碳源输入,调节微生物生理代谢,改善微生物群落结构等方面促进土壤碳积累。然而由于风沙土漏水漏肥,土壤有机质含量低,质地差等问题,在风沙半干旱区应用免耕提高土壤总碳含量的影响机制还...

大气硫沉降及其导致的土壤酸化对陆地生态系统生物多样性和生态功能具有重要影响。土壤酸化导致草原生态系统生物多样性降低,并通过影响土壤养分有效性直接或间接影响植物地上和地下生物量,然而人们对土壤酸化如何通过改变草原植物叶和根的功能性状,进而影响植物地上和地下生物量,尚缺乏系统研究。

中国科学院兰州分院西北高原所在濒危物种保护成效及保护空缺评估研究中取得新进展(图)

评估 分析 生态系统

2025/1/13

全球生物多样性面临严重威胁,濒危物种的保护已成为当前生物多样性保护领域最为紧迫的任务之一。栖息地保护是濒危物种保护的核心任务之一,通过建立适宜性模型评估物种栖息地的空间分布现状,能够有效评估自然保护区现有保护成效并识别濒危物种潜在的保护空缺。青藏高原是全球重要的生物多样性热点地区,马麝是该区域特有的濒危物种,因受到栖息地破碎和非法捕猎等的多重威胁,种群数量显著下降,该物种的保护与种群的恢复已刻不容...

中国科学院上海分院福建物构所微生物相互作用分析取得新进展(图)

分析 土壤 群落

2025/1/11

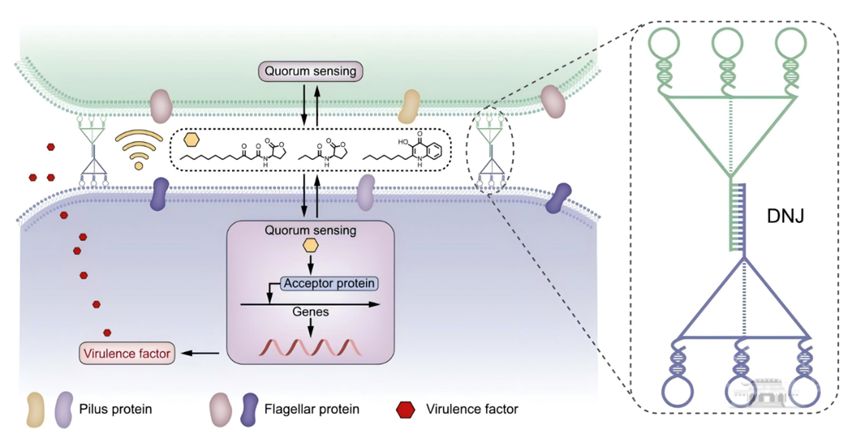

微生物大多是结构简单的细胞,广泛分布于深海、土壤、空气、动植物等地球的各个角落,是最早的生命形式之一。由黏附素等内源性化学分子介导的细胞种内或种间相互作用是驱动其群落结构和功能的关键。这种相互作用在地球化学循环、生态环境演变、生命健康等领域均扮演了至关重要的角色。因此,精准编码并探索微生物种内或种间相互作用,有助于深入理解微生物群落功能与行为,对揭示微生物相互作用与疾病发生发展之间的关系,指导微生...

中国水产科学研究院南海所在eDNA技术解析多维度鱼类群落多样性研究方面取得突破(图)

解析 群落 评估

2025/1/14

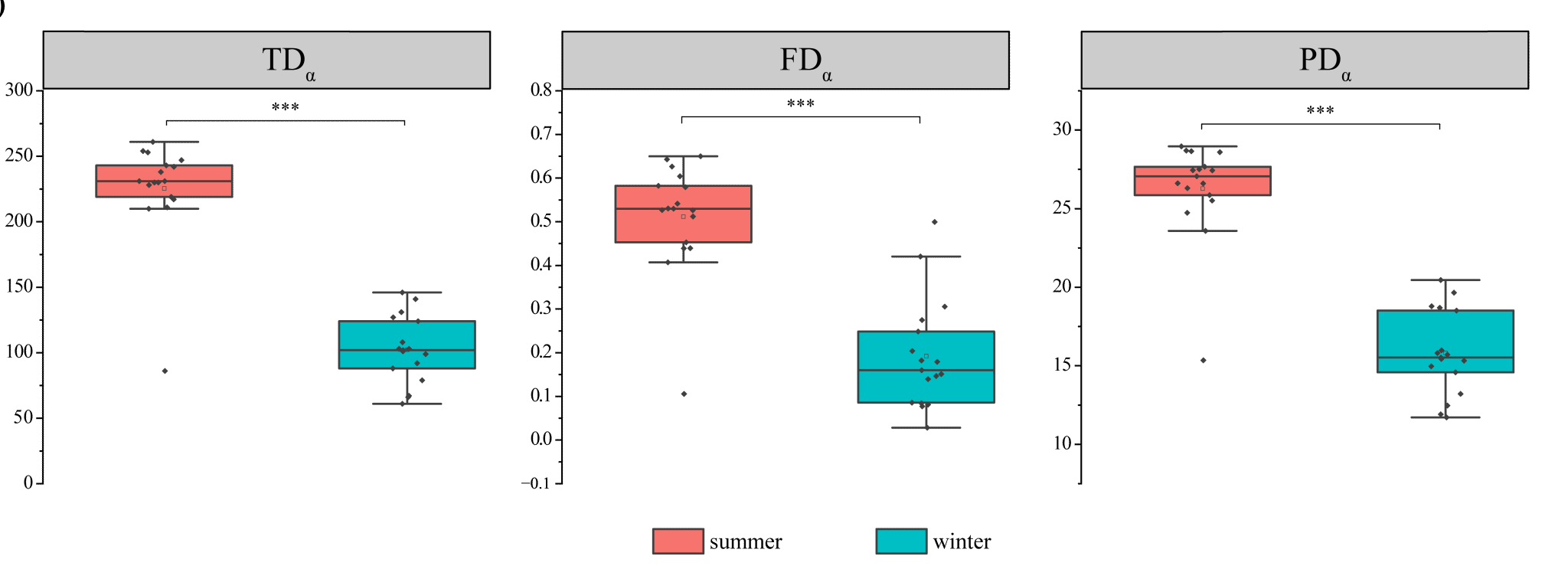

2025年1月6日,中国水产科学研究院南海水产研究所院级南海渔业资源调查与评估创新团队和所级南海珍稀濒危动物保护创新团队在eDNA技术解析多维度鱼类群落多样性研究方面取得突破,评估了eDNA技术揭示多维度鱼类多样性的可行性,强调了eDNA技术克服传统方法在评估系统发育多样性方面局限性的价值。相关研究成果以“Advancing fish diversity monitor in degraded m...

2024年12月21日下午,中国自然资源学会第九次全国会员代表大会在中国科学院地理科学与资源研究所成功召开。大会选举产生了中国自然资源学会第九届理事会。在第九届一次全体理事会议上,选举产生了第九届常务理事会。中国科学院地理科学与资源研究所封志明研究员当选为理事长,四川师范大学邓伟教授、北京师范大学李小雁教授、北京大学彭建教授等十人当选为副理事长,彭建教授受聘秘书长、中国科学院地理科学与资源研究所朱...