搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 大气科学”相关记录3960条 . 查询时间(5.736 秒)

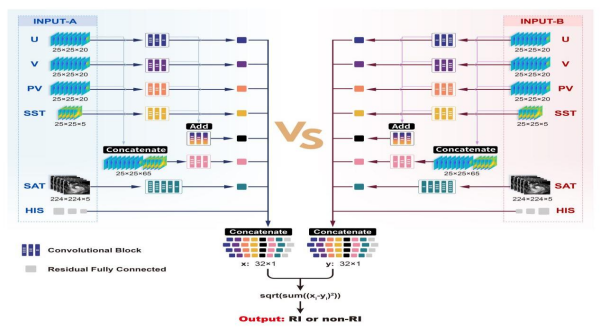

中国科学院快速增强台风预测研究获进展(图)

预测 大气 灾害

2025/2/22

225年2月21日,中国科学院海洋研究所李晓峰团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表了题为Advancing Forecasting Capabilities: A Contrastive Learning Model for Forecasting Tropical Cyclone Rapid Intensification的研究成果。该研究针对全球性台风快速增强预报难题,首创基于对比学...

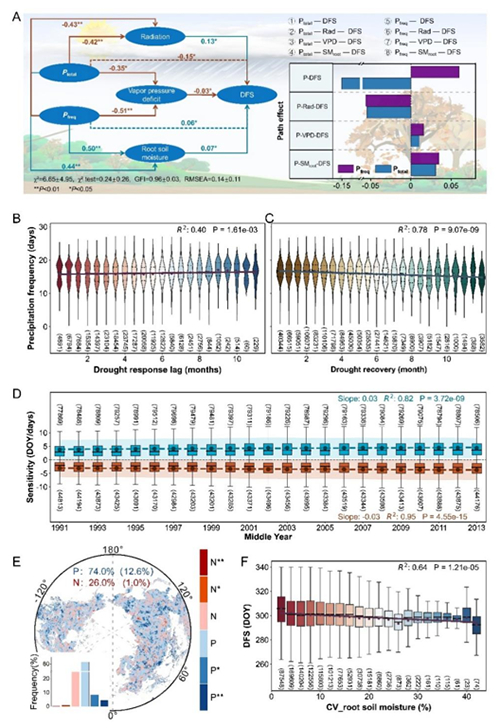

国家自然科学基金委员会中国学者与海外合作者在植被物候研究方面取得进展(图)

森林 应用 气候

2025/2/23

在国家自然科学基金项目(批准号:42125101、W2412014、42271034)的资助下,中国科学院地理科学与资源研究所吴朝阳研究员团队与瑞士苏黎世联邦理工学院Constantin M. Zohner教授和西班牙巴塞罗那自治大学生态研究与森林应用中心Josep Peñuelas教授等外国学者合作,在植被物候研究方面取得进展。研究结果以“减少的降水频率可能通过加剧干旱胁迫和增强干旱响...

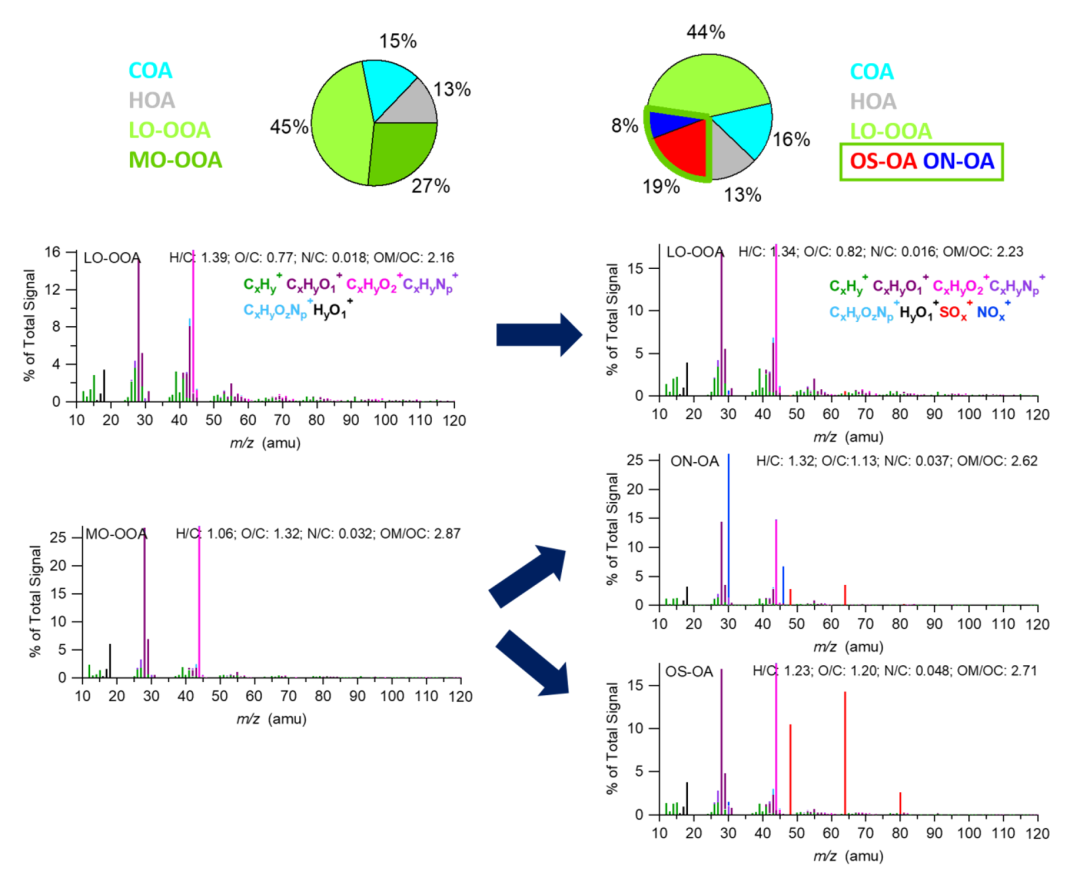

中国科学院大气物理研究所《大气科学进展》出版“中国大气复合污染专题”(图)

大气 复合 污染

2025/2/23

在国家自然科学基金委员会“中国大气复合污染的成因与应对机制的基础研究”重大研究计划的资助下,过去十来年我国大气化学与空气污染的基础与应用基础研究取得了飞速发展,不仅在唐孝炎院士1997年提出“大气复合污染”概念的基础上,建成了大气复合污染理论框架体系,更为我国大气污染快速改善提供了有力的科学支撑。该重大研究计划的实施也为研究生和青年人才的培养和发展提供了关键机遇。该重大研究计划的研究成果,尤其是我...

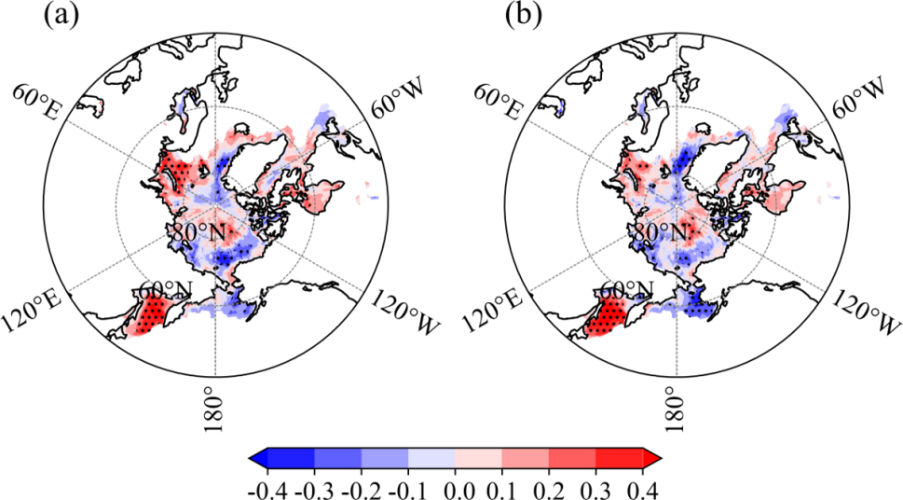

太阳活动是地球气候系统的重要外强迫之一,其对区域性海冰变化的调控作用长期存在争议。现有研究多集中于太阳活动对北极整体或单一区域海冰变化的影响,较少关注区域间的相互关联。2025年来,研究发现北太平洋高纬度地区的鄂霍次克海与白令海在春季存在显著的海冰反相变化现象,但这一现象是否与太阳活动周期有关、机制如何,尚缺乏深入探讨。

中国科学院兰州分院堤防险情隐患智能巡检研究获新进展(图)

智能 探测 数据

2025/2/22

堤防是抵御洪水的关键屏障,但渗漏、管涌等险情隐患常因地质条件复杂、植被覆盖或极端天气难以及时发现,导致溃堤风险。传统人工巡检效率低且存在风险,现有地球物理探测技术成本高、实时性较差。近年来,无人机与人工智能技术的结合为堤防智能化巡检开辟了新路径,但对复杂自然场景下的适用性仍面临挑战。

2023年12月中旬,东亚北部多地遭遇破纪录极寒天气,多地气温刷新数十年历史最低值。在中国东北、朝鲜半岛及日本北部,由极地冷空气南下引发的大风与暴雪导致交通大范围延误,电力与供暖需求骤增,部分地区出现能源短缺和基础设施受损,畜牧与农业生产亦受到严重打击。面对全球变暖背景下屡创新高的气温,为何仍会频繁出现破纪录的极寒天气?这一矛盾现象已成为国际气候变化研究的重要前沿。

中国科学院兰州分院高寒草甸植物多样性对微生物残体碳的影响研究获新进展(图)

植物 生态系统 气候

2025/2/22

气候变化导致的植物多样性丧失正威胁着生态系统的功能和稳定性,尤其是土壤有机碳(SOC)的固存。微生物残体碳(MNC)是稳定SOC库的关键组成部分,但干旱梯度和植物种多样性如何影响MNC含量及其对SOC的贡献尚缺乏深入研究。

中国科学院研究表明青藏高原最近百年干旱在过去3500年极其罕见(图)

气候 大气

2025/2/18

全球气候变化问题备受关注。亚洲季风系统作为地球上最具影响力的大气环流之一,其细微变化可能引发大规模干旱、洪水等灾害,对人类生存构成威胁。但是,由于缺乏长期、定年准确、高分辨率的古气候数据,亚洲季风与人类福祉之间的关系特别是在晚全新世时期的关联尚不清楚。

中国科学院地球环境研究所重建了东南地区过去2000年温度变化(图)

气候 分析

2025/2/22

过去2000年是研究气候变化的重要时期,涵盖了多个冷暖波动的阶段,包括中世纪暖期和小冰期等。量化过去2000年的温度变化,对于揭示气候变化的机制以及预测未来的气候变化趋势均具有重要意义。尽管目前全球已有大量涉及过去2000年的温度重建记录,但在百年至千年尺度上,受年代学和指标的限制,对温度变化的定量评估仍存在一定的不确定性。尤其是在我国东南地区,过去2000年的高质量温度记录相对匮乏。

中阿合作水土资源管理应对气候变化团队在阿根廷开展联合调研(图)

水土资源 阿根廷 气候变化

2025/2/20

中国科学院海洋所基于自主构建的海气通量塔观测在风应力研究方面取得进展(图)

观测 大气 数据

2025/2/23

2025年1月28日,中国科学院海洋研究所尹宝树研究团队利用自主构建的海气通量观测塔收集到的高频率风速湍流数据,揭示了不同大气稳定度条件下涌浪在波浪边界层内对风应力的调制作用。相关成果在期刊Journal of Geophysical Research: Oceans发表。

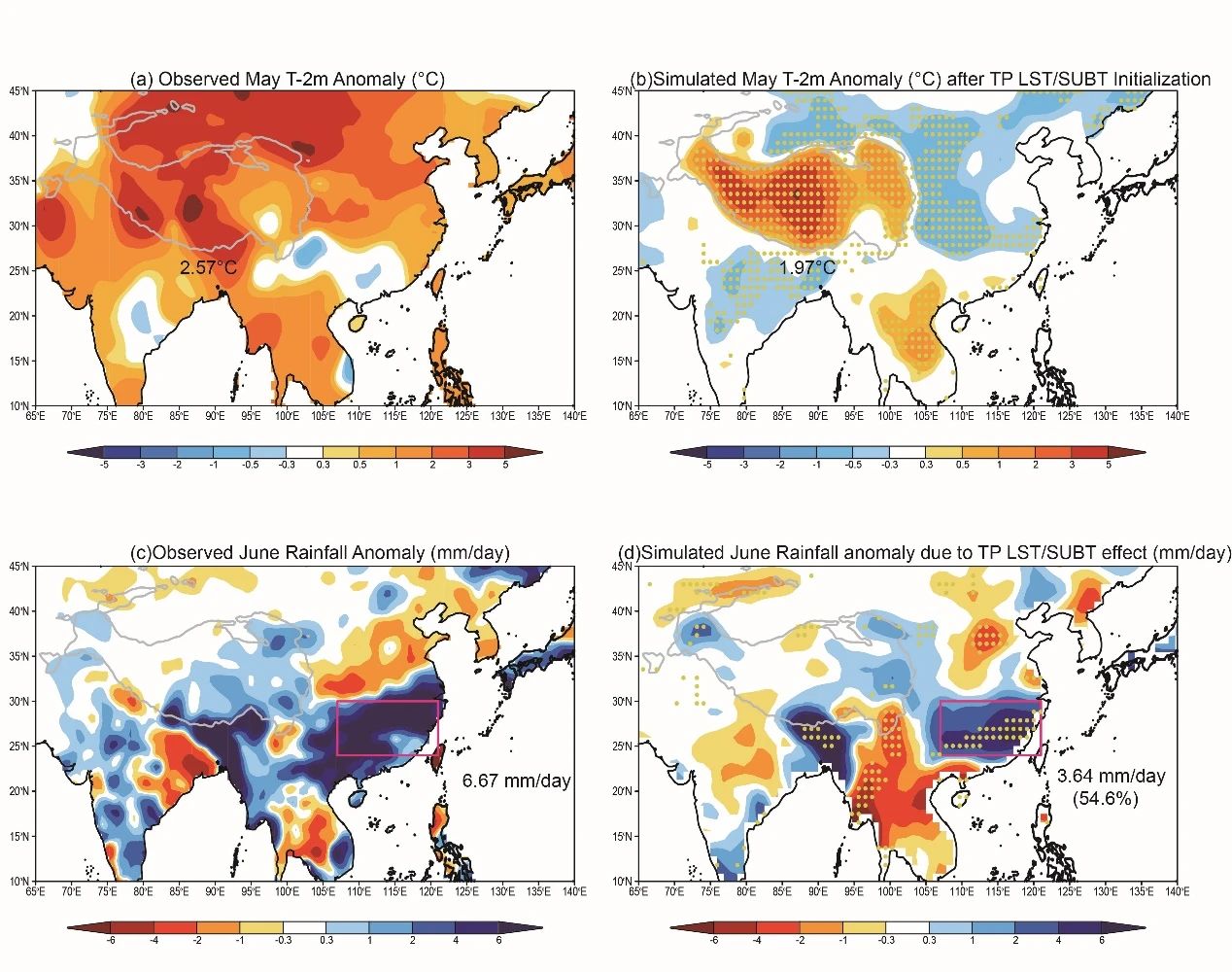

中国科学院大气物理研究所李倩等-SB: 青藏高原异常暖春导致中国2024年6月强降雨(图)

李倩 青藏高原 循环 大气

2025/2/23

2024年6月,中国南方遭遇了持续强降雨,造成严重社会经济影响,受到广泛关注。全球能量和水循环(GEWEX) 组织的“初始化地表温度及积雪对次季节-季节预测的影响(LS4P)”国际项目的研究初步发现,春季青藏高原地面温度偏高/低时,中国南方夏季很可能遭遇洪涝/干旱。受此启发,研究人员分析了青藏高原春季的地面温度,发现2024年5月高原地面温度创下自1980年以来最热的春季纪录。因此,2024年青藏...

中国科学院大气物理研究所许可等-JC: 热带西北太平洋季风活跃和中断事件的对比研究(图)

许可 分析 系统 气象

2025/2/23

夏季风的次季节变化通常表现为活跃事件(降水充沛期)和中断事件(降水匮乏期)的交替出现。这两类事件可能引发相反的气象灾害,如洪涝和干旱,极大影响水资源管理和社会经济活动。热带西北太平洋夏季风具有显著的次季节变化,并能够通过激发大气环流异常影响东亚的天气气候。因此,把握热带西北太平洋季风活跃和中断事件的发生规律,对于理解该区域及东亚夏季降水的季内变率具有重要意义。

气候模式大样本集合模拟对于研究外强迫和内部变率、减少未来预估不确定具有重要作用。气候模式大样本集合模拟由于具有充足样本,相对少量样本的集合以及多模式的样本(每个模式少量的样本)集合而言,其优势在于可以更好地定量人类活动或者内部变率对气候变化的影响,进行极端事件历史归因、实行未来气候和极端事件的预估和风险评估等方面。